L’analisi statistica dell’efficacia deflattiva dell’Istituto della mediazione: guida pratica per avvocati e professionisti del settore legale.

L’analisi dell’efficacia deflattiva della mediazione civile e commerciale rappresenta uno degli aspetti più significativi per comprendere l’impatto reale dell’istituto sul sistema giustizia italiano. Introdotta con il D.Lgs. 28/2010, la mediazione è stata concepita dal legislatore con una finalità primaria chiaramente deflattiva, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2146/2025, secondo cui “il legislatore ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.

L’analisi statistica dell’efficacia deflattiva non può prescindere da una valutazione multidimensionale che consideri non soltanto i dati quantitativi relativi al numero di procedimenti attivati e conclusi con successo, ma anche gli aspetti qualitativi legati alla tipologia delle controversie risolte, ai tempi di definizione, ai costi sostenuti dalle parti e al sistema giustizia nel suo complesso, nonché agli effetti indiretti sulla cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Il quadro normativo di riferimento per il monitoraggio

La disciplina del monitoraggio statistico

L’art. 5-quinquies del D.Lgs. 28/2010 prevede specificamente che “le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica”. Questa disposizione evidenzia l’attenzione del legislatore verso la necessità di monitorare costantemente l’efficacia dell’istituto attraverso strumenti di rilevazione quantitativa.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce inoltre che “ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato”. Questa previsione introduce un elemento di particolare interesse, collegando l’efficacia della mediazione delegata alla valutazione professionale dei magistrati.

Il monitoraggio Ministeriale

L’art. 17, comma 7, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione”. Questa disposizione configura un sistema di monitoraggio specifico per le mediazioni che coinvolgono soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, categoria particolarmente significativa per valutare l’accessibilità dell’istituto.

I dati quantitativi: analisi dei volumi

L’evoluzione numerica dei procedimenti

L’analisi statistica dell’efficacia deflattiva deve necessariamente partire dall’esame dei dati quantitativi relativi al numero di procedimenti di mediazione attivati annualmente. I dati disponibili mostrano un’evoluzione significativa dall’introduzione dell’istituto, con particolare incremento in corrispondenza dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria per specifiche materie.

Il trend evolutivo evidenzia come l’introduzione della mediazione obbligatoria abbia determinato un incremento sostanziale del numero di procedimenti attivati, passando da alcune migliaia di casi negli anni iniziali a decine di migliaia di procedimenti annuali. Questo incremento quantitativo rappresenta il primo indicatore dell’efficacia deflattiva potenziale dell’istituto.

La distribuzione per materie

L’analisi della distribuzione dei procedimenti per materie oggetto di mediazione obbligatoria rivela interessanti pattern di utilizzo. Le controversie in materia di condominio, diritti reali, contratti assicurativi, bancari e finanziari rappresentano le categorie più numerose, evidenziando come l’obbligatorietà abbia effettivamente inciso su settori caratterizzati da elevato contenzioso.

Particolarmente significativo è il dato relativo alle controversie condominiali, che rappresentano una percentuale considerevole del totale dei procedimenti attivati. Questo dato conferma l’intuizione del legislatore nell’includere tale materia tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, considerata l’elevata conflittualità che caratterizza tradizionalmente i rapporti condominiali.

La distribuzione territoriale

L’analisi territoriale dei dati evidenzia significative differenze tra le diverse aree del Paese, con una concentrazione maggiore di procedimenti nelle regioni del Nord e del Centro rispetto a quelle del Sud. Questa distribuzione riflette in parte la diversa densità di attività economica e la differente propensione al contenzioso civile, ma suggerisce anche possibili differenze nella cultura della mediazione e nell’efficacia dei sistemi informativi locali.

I tassi di successo: analisi qualitativa

Il tasso di conciliazione complessivo

Il tasso di successo della mediazione, misurato attraverso la percentuale di procedimenti che si concludono con un accordo di conciliazione, rappresenta l’indicatore più diretto dell’efficacia sostanziale dell’istituto. I dati disponibili mostrano un tasso di successo che si attesta mediamente intorno al 15-20% dei procedimenti attivati, con significative variazioni in relazione alla tipologia di controversia e alle modalità di attivazione del procedimento.

Questo dato, pur apparendo modesto in termini percentuali, assume particolare significato se rapportato al volume complessivo dei procedimenti e ai costi evitati al sistema giustizia. Un tasso di successo del 15-20% su decine di migliaia di procedimenti annuali si traduce in migliaia di controversie risolte senza ricorso alla tutela giurisdizionale ordinaria.

Le variazioni per tipologia di controversia

L’analisi disaggregata per tipologia di controversia rivela interessanti differenze nei tassi di successo. Le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria mostrano tassi di conciliazione generalmente superiori alla media, probabilmente per la specificità tecnica della materia e la presenza di organismi specializzati. Analogamente, le controversie in materia di contratti assicurativi evidenziano tassi di successo relativamente elevati.

Al contrario, le controversie condominiali, pur rappresentando il volume maggiore di procedimenti, mostrano tassi di successo inferiori alla media, probabilmente a causa della complessità dei rapporti multisoggettivi e della natura spesso emotiva dei conflitti condominiali.

La mediazione obbligatoria vs. volontaria

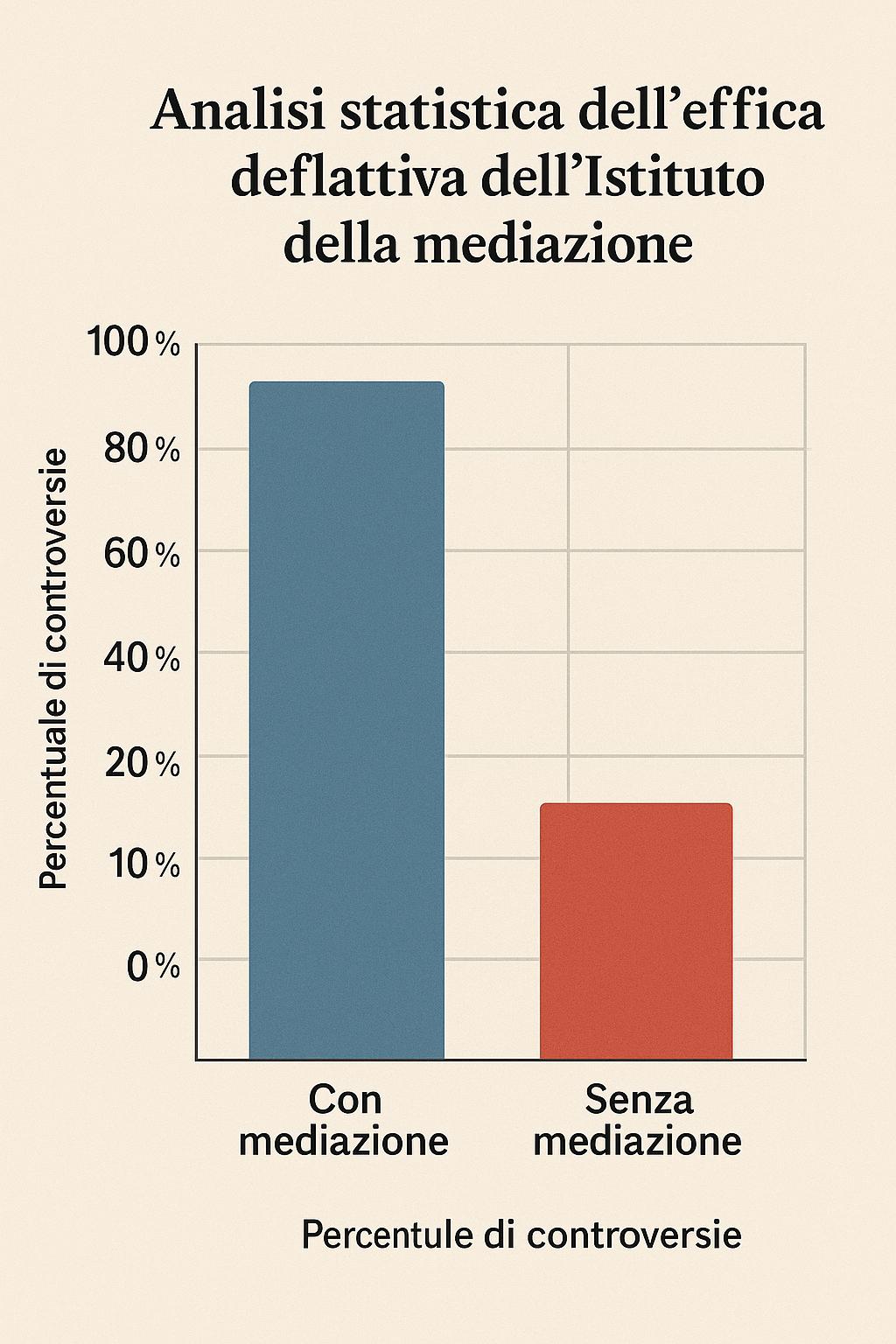

Un aspetto di particolare interesse riguarda il confronto tra i tassi di successo della mediazione obbligatoria e di quella volontaria. I dati evidenziano come la mediazione volontaria presenti tassi di successo significativamente superiori, probabilmente per la maggiore predisposizione delle parti alla ricerca di una soluzione consensuale quando la scelta di ricorrere alla mediazione è spontanea.

Tuttavia, questo dato deve essere interpretato considerando che la mediazione obbligatoria intercetta anche controversie che altrimenti non sarebbero mai state sottoposte a tentativo di conciliazione, ampliando significativamente la platea dei casi potenzialmente risolvibili in via alternativa.

L’impatto sui tempi di definizione

La durata media dei procedimenti di mediazione

L’art. 6 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”. Tuttavia, i dati statistici mostrano che la durata media effettiva dei procedimenti è significativamente inferiore al limite massimo previsto dalla legge.

La maggior parte dei procedimenti si conclude entro i primi tre mesi dall’attivazione, con una durata media che si attesta intorno ai 60-90 giorni. Questo dato evidenzia l’efficacia dell’istituto in termini di rapidità di definizione, rappresentando un vantaggio significativo rispetto ai tempi medi del processo civile ordinario.

Il confronto con i tempi del processo civile

L’analisi comparativa tra i tempi di definizione della mediazione e quelli del processo civile ordinario evidenzia un vantaggio temporale significativo a favore della mediazione. Mentre un procedimento di mediazione si conclude mediamente in 2-3 mesi, un processo civile di primo grado ha una durata media che varia da 1 a 3 anni a seconda del tribunale e della complessità della controversia.

Questo differenziale temporale rappresenta uno degli elementi più significativi dell’efficacia deflattiva dell’istituto, considerando che la rapidità di definizione costituisce spesso un fattore determinante nella scelta delle parti di aderire a una soluzione conciliativa.

L’effetto sui tempi complessivi del sistema

Anche nei casi in cui la mediazione non si conclude con un accordo, l’istituto produce effetti positivi sui tempi complessivi di definizione delle controversie. Il procedimento di mediazione, infatti, consente spesso alle parti di chiarire i termini della controversia, circoscrivere i punti di disaccordo e acquisire elementi informativi utili per l’eventuale successivo giudizio.

Questo effetto “preparatorio” della mediazione si traduce frequentemente in una maggiore efficienza del successivo processo civile, con riduzione dei tempi di istruzione e definizione.

L’analisi costi-benefici

I costi diretti della mediazione

L’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 disciplina il regime economico della mediazione, prevedendo che “ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro”.

I costi diretti della mediazione sono significativamente inferiori rispetto a quelli di un processo civile ordinario. L’indennità dovuta all’organismo di mediazione varia in relazione al valore della controversia, ma rimane generalmente contenuta entro limiti accessibili anche per controversie di valore modesto.

I benefici fiscali

Il sistema prevede significativi benefici fiscali per incentivare il ricorso alla mediazione. L’art. 17, comma 1, stabilisce che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

L’art. 20 prevede inoltre un sistema di crediti d’imposta per le parti che raggiungono un accordo di conciliazione, “commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento”.

I risparmi per il sistema giustizia

L’efficacia deflattiva della mediazione genera significativi risparmi per il sistema giustizia nel suo complesso. Ogni controversia risolta in mediazione evita i costi diretti e indiretti di un processo civile, inclusi i costi di personale, strutture, cancelleria e tutti gli oneri connessi al funzionamento dell’apparato giudiziario.

L’analisi economica evidenzia come il costo medio di definizione di una controversia attraverso la mediazione sia significativamente inferiore rispetto al costo medio di un processo civile, generando un risparmio netto per il sistema anche considerando gli incentivi fiscali previsti.

L’efficacia sostanziale: oltre i numeri

La qualità della partecipazione

Un aspetto fondamentale per valutare l’efficacia deflattiva riguarda la qualità della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione. La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’efficacia dell’istituto dipende dalla sostanzialità della partecipazione, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2146/2025, secondo cui “l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all’instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.

La necessità di una partecipazione sostanziale è confermata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6704/2025, che sottolinea come “la mediazione implica necessariamente la percezione delle emozioni nei conflitti, lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto”.

L’impatto sulla cultura della conciliazione

L’introduzione della mediazione obbligatoria ha prodotto effetti significativi sulla cultura della risoluzione alternativa delle controversie. L’esposizione forzata delle parti e dei loro difensori al procedimento di mediazione ha contribuito a diffondere la conoscenza dell’istituto e a modificare l’approccio tradizionale al contenzioso civile.

Questo effetto culturale, pur difficilmente quantificabile, rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’efficacia deflattiva a lungo termine, contribuendo a creare una maggiore propensione alla ricerca di soluzioni consensuali anche al di fuori dei casi di mediazione obbligatoria.

La prevenzione del contenzioso

Un aspetto spesso trascurato nell’analisi dell’efficacia deflattiva riguarda l’effetto preventivo della mediazione. La diffusione della conoscenza dell’istituto e la consapevolezza della sua obbligatorietà in specifiche materie contribuiscono a modificare i comportamenti delle parti già nella fase precontenziosa, incentivando la ricerca di soluzioni negoziali prima dell’insorgere della controversia.

Questo effetto preventivo, pur non essendo direttamente misurabile attraverso le statistiche sui procedimenti di mediazione, rappresenta probabilmente uno degli impatti più significativi dell’istituto sulla riduzione complessiva del contenzioso civile.

Le criticità emerse dall’analisi statistica

I limiti della mediazione meramente formale

L’analisi dei dati evidenzia come una percentuale significativa di procedimenti si concluda già al primo incontro senza accordo, spesso per la mancata partecipazione sostanziale di una delle parti. Questo fenomeno, definibile come “mediazione meramente formale”, rappresenta una delle principali criticità emerse dall’applicazione pratica dell’istituto.

La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 610/2025 evidenzia questa problematica, osservando che “la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale”.

Le disparità territoriali

L’analisi territoriale dei dati evidenzia significative disparità nell’utilizzo e nell’efficacia della mediazione tra le diverse aree del Paese. Queste disparità riflettono differenze strutturali nel sistema giustizia locale, nella cultura giuridica e nella disponibilità di organismi di mediazione qualificati.

Tali disparità rappresentano un limite all’efficacia deflattiva complessiva dell’istituto e suggeriscono la necessità di interventi mirati per garantire un’applicazione più uniforme su tutto il territorio nazionale.

La specializzazione degli organismi

I dati evidenziano come l’efficacia della mediazione vari significativamente in relazione alla specializzazione degli organismi e dei mediatori. Gli organismi specializzati in specifiche materie mostrano tassi di successo superiori rispetto a quelli generalisti, suggerendo l’importanza della competenza tecnica specifica per il successo del procedimento.

L’impatto della Riforma Cartabia

Le modifiche normative e i primi effetti

La riforma introdotta dal D.Lgs. 149/2022 ha apportato significative modifiche alla disciplina della mediazione, con particolare riferimento alla partecipazione dell’amministratore di condominio e alle modalità di svolgimento del procedimento. I primi dati disponibili successivi all’entrata in vigore della riforma evidenziano alcuni effetti sui volumi e sui tassi di successo.

L’ampliamento delle materie obbligatorie

L’ampliamento delle materie soggette a mediazione obbligatoria ha determinato un ulteriore incremento dei volumi, con particolare riferimento alle controversie in materia di contratti bancari e finanziari. Questo ampliamento rappresenta un test significativo per valutare l’efficacia deflattiva dell’istituto su nuove tipologie di controversie.

Gli effetti sui costi e sui tempi

Le modifiche introdotte dalla riforma hanno comportato alcuni aggiustamenti nei costi e nei tempi del procedimento, con effetti ancora in corso di valutazione. L’introduzione di nuovi incentivi fiscali e la semplificazione di alcune procedure potrebbero contribuire a migliorare l’efficacia deflattiva complessiva.

Le prospettive future: analisi predittiva

I trend evolutivi

L’analisi dei dati storici consente di identificare alcuni trend evolutivi significativi. Il costante incremento dei volumi, l’aumento graduale dei tassi di successo e la crescente specializzazione degli organismi suggeriscono un consolidamento dell’istituto e un miglioramento progressivo della sua efficacia deflattiva.

Le potenzialità di sviluppo

L’analisi evidenzia significative potenzialità di sviluppo, specialmente in relazione all’estensione della mediazione a nuove materie e al miglioramento della qualità dei servizi offerti dagli organismi. L’investimento nella formazione dei mediatori e nella specializzazione degli organismi potrebbe determinare incrementi significativi nei tassi di successo.

Gli scenari di riforma

L’esperienza maturata e i dati statistici disponibili suggeriscono possibili scenari di ulteriore riforma dell’istituto, con particolare riferimento all’estensione dell’obbligatorietà, al rafforzamento degli incentivi e al miglioramento delle procedure. Questi scenari dovranno essere valutati considerando l’equilibrio tra efficacia deflattiva e tutela del diritto di difesa.

Raccomandazioni per i professionisti

L’approccio strategico alla mediazione

I dati statistici evidenziano l’importanza di un approccio strategico alla mediazione da parte dei professionisti del diritto. La conoscenza dei tassi di successo per tipologia di controversia, degli organismi più efficaci e delle migliori pratiche procedurali rappresenta un elemento fondamentale per massimizzare le probabilità di successo.

La preparazione del procedimento

L’analisi qualitativa dei casi di successo evidenzia l’importanza di una preparazione accurata del procedimento di mediazione. La selezione dell’organismo, la preparazione della documentazione, la strategia di presentazione della controversia e la gestione della partecipazione del cliente rappresentano elementi determinanti per l’efficacia del procedimento.

La gestione delle aspettative

I dati statistici forniscono elementi utili per la gestione delle aspettative del cliente in relazione alle probabilità di successo della mediazione. La comunicazione trasparente dei tassi di successo per tipologia di controversia e delle tempistiche medie consente una pianificazione più accurata della strategia processuale complessiva.

Conclusioni

L’analisi statistica dell’efficacia deflattiva della mediazione civile e commerciale evidenzia un quadro complessivamente positivo, caratterizzato da volumi in costante crescita, tassi di successo significativi e benefici economici rilevanti per le parti e per il sistema giustizia nel suo complesso. I dati confermano l’intuizione del legislatore nell’introdurre l’istituto come strumento di deflazione del contenzioso civile, evidenziando al contempo le potenzialità di ulteriore sviluppo.

Tuttavia, l’analisi rivela anche alcune criticità che richiedono attenzione, specialmente in relazione alla qualità della partecipazione, alle disparità territoriali e alla necessità di una maggiore specializzazione degli organismi e dei mediatori. Il superamento di queste criticità rappresenta la chiave per massimizzare l’efficacia deflattiva dell’istituto e consolidarne il ruolo nel sistema giustizia italiano.

La mediazione si configura così non soltanto come strumento di risoluzione alternativa delle controversie, ma come elemento strutturale di un sistema giustizia più efficiente, accessibile e orientato alla soddisfazione sostanziale degli interessi delle parti. L’investimento nella qualità del servizio, nella formazione degli operatori e nella cultura della conciliazione rappresenta la strada maestra per consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati già conseguiti.

Per i professionisti del diritto, la conoscenza approfondita dei dati statistici e delle dinamiche dell’efficacia deflattiva rappresenta un elemento essenziale per offrire un servizio di qualità ai propri clienti, contribuendo al contempo al successo complessivo dell’istituto e alla modernizzazione del sistema giustizia italiano. La mediazione non è più un’opzione marginale, ma uno strumento centrale nella strategia di risoluzione delle controversie, la cui efficacia dipende in larga misura dalla competenza e dalla professionalità degli operatori del diritto che ne guidano l’applicazione.

I enjoy forgathering useful info, this post has got me even more info! .

Благодаря последовательной работе врачей и постоянному наблюдению лечение проходит безопасно и эффективно, а пациент получает необходимую поддержку на всех этапах терапии.

Разобраться лучше – [url=https://narkologicheskaya-klinika-v-voronezhe17.ru/]запой наркологическая клиника[/url]

шумоизоляция авто https://vikar-auto.ru